Llegaba desde la lejana y fría Noruega.

Atrás habían quedado las saladas aguas de los fiordos, la lluvia monótona e incansable, los interminables bosques siempre verdes, los eternos atardeceres estivales y los dibujos que en el firmamento dejaba plasmada la aurora boreal.

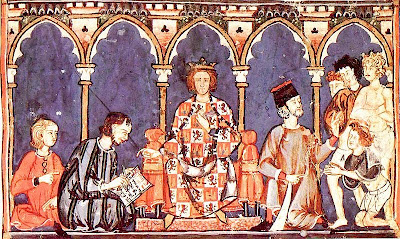

|

| Corte de Alfonso X, el rey Sabio Imagen: Wikipedia |

Se llamaba Kristina y decían que tenía los “ojos azules como nuestro cielo, cabellos como nuestro sol y tez como la nieve de los montes escandinavos”.

Educada, culta, religiosa, su extraordinaria belleza no daba pie a sospechar que provenía de la ruda corte noruega, donde sus reyes aún tenían “saludables costumbres" como mantener relaciones sexuales con las concubinas durante las audiencias.

Por eso era de esperar que no desentonara en la ciudad que sería su nuevo hogar: Sevilla, donde sus antepasados vikingos llevaron la destrucción siglos atrás, daño que venía ahora ella a saldar con su hermosura.

Aunque seguramente nadie le había hablado de los calores….

Y es que, aunque en esa época aún se recordara al Cid por sus hazañas contra los musulmanes, no por los números que marcaba el termómetro de su Glorieta en agosto; aunque se fabricaran velas para los navíos atracados en el Arenal, no para cubrir las calles del centro; aunque no estaban esos hombres del tiempo que ponen colores pastel a las alertas y olas de calor estivales… en la Sevilla de entonces, como en la de hoy, hacía calor, mucho calor, demasiado calor.

Más aún para una hija de los fiordos...

|

| Drakkars vikingos en la batalla de Hastings Detalle del tapiz de Bayeux |

Pero no vayamos tan deprisa.

Seguramente ajena a la canícula y demás rigores del verano hispalense, la princesa prometida abandonó en 1257 su Noruega natal compuesta... y sin novio.

De hecho aún no sabía con cual de los hermanos del rey Alfonso se desposaría.

Porque, en un acto de delicadeza poco usual para esos tiempos, durante la firma del acuerdo matrimonial le habían dado la oportunidad de elegir marido entre los infantes, por lo que una vez arribara a tierras castellanas se haría un casting de pretendientes al mas puro estilo Telecinco.

Una llegada que, por otro lado, sería triunfal: su belleza sin igual y unos exquisitos modales para la época conquistaban las ciudades por las que pasa de la misma forma que las espadas de sus antepasados vikingos habían hecho siglos atrás.

Así el puerto inglés de Yarmouth se rindió a sus pies, en Normandía encandiló al francés Luis IX durante su breve estancia y en Aragón robó el corazón de un Jaime I ya anciano que llegó incluso a pedir su mano; pero Kristina era obediente, recta, conocía sus obligaciones y no dudó en continuar su camino hacia el reino de Castilla, donde por fin entraba a finales de diciembre.

De hecho aún no sabía con cual de los hermanos del rey Alfonso se desposaría.

Porque, en un acto de delicadeza poco usual para esos tiempos, durante la firma del acuerdo matrimonial le habían dado la oportunidad de elegir marido entre los infantes, por lo que una vez arribara a tierras castellanas se haría un casting de pretendientes al mas puro estilo Telecinco.

Una llegada que, por otro lado, sería triunfal: su belleza sin igual y unos exquisitos modales para la época conquistaban las ciudades por las que pasa de la misma forma que las espadas de sus antepasados vikingos habían hecho siglos atrás.

Así el puerto inglés de Yarmouth se rindió a sus pies, en Normandía encandiló al francés Luis IX durante su breve estancia y en Aragón robó el corazón de un Jaime I ya anciano que llegó incluso a pedir su mano; pero Kristina era obediente, recta, conocía sus obligaciones y no dudó en continuar su camino hacia el reino de Castilla, donde por fin entraba a finales de diciembre.

|

| Estatua de Jaime I en Valencia, obra de Agapito Vallmitjana Imagen: Foroxerbar |

La expectación que había desatado su llegada debió ser importante.

De hecho, cuentan que el mismísimo rey Alfonso salió a recibirla a las afueras de Valladolid y, en un gesto de cortesía inusual para la época, cogió las bridas de su caballo acompañándola hasta la ciudad, donde aguardaban sus hermanos y, a la sazón, candidatos a esposo.

Eran éstos el valiente Fadrique, el belicoso Enrique, el piadoso Sancho, obispo de Toledo, y el apuesto Felipe, el más liberal de los cuatro aunque también fuera obispo, en este caso de Sevilla.

Todos querían desposar a Kristina, todos admiraban su belleza y cultura poco común para esos tiempos y, por supuesto, todos quedaron prendados de ella nada más verla.

Pero era precisamente ella quién tenía la última palabra y, como suele suceder en estos casos, se fijó en el “chico malo”, el hermano díscolo, el bravucón y pendenciero don Felipe, que como podemos imaginar no cupo en sí de gozo.

Tanto que de inmediato renunció a la mitra hispalense a favor de don Remondo y tras un noviazgo fugaz se casaron en febrero de 1258, trasladándose los apuestos tortolitos a Sevilla, ciudad que había sido reconquistada a los musulmanes tan sólo 10 años antes por Fernando III, el rey Santo, a la sazón padre de Felipe y difunto suegro de nuestra Kristina.

De hecho, cuentan que el mismísimo rey Alfonso salió a recibirla a las afueras de Valladolid y, en un gesto de cortesía inusual para la época, cogió las bridas de su caballo acompañándola hasta la ciudad, donde aguardaban sus hermanos y, a la sazón, candidatos a esposo.

Eran éstos el valiente Fadrique, el belicoso Enrique, el piadoso Sancho, obispo de Toledo, y el apuesto Felipe, el más liberal de los cuatro aunque también fuera obispo, en este caso de Sevilla.

Todos querían desposar a Kristina, todos admiraban su belleza y cultura poco común para esos tiempos y, por supuesto, todos quedaron prendados de ella nada más verla.

Pero era precisamente ella quién tenía la última palabra y, como suele suceder en estos casos, se fijó en el “chico malo”, el hermano díscolo, el bravucón y pendenciero don Felipe, que como podemos imaginar no cupo en sí de gozo.

Tanto que de inmediato renunció a la mitra hispalense a favor de don Remondo y tras un noviazgo fugaz se casaron en febrero de 1258, trasladándose los apuestos tortolitos a Sevilla, ciudad que había sido reconquistada a los musulmanes tan sólo 10 años antes por Fernando III, el rey Santo, a la sazón padre de Felipe y difunto suegro de nuestra Kristina.

|

| Axataf entrega las llaves de Sevilla a Fernando III Cuadro de Francisco Pacheco - Imagen: Wikipedia |

Y aquí podría haber empezado una bonita historia de amor, de esas que cantataban juglares y trovadores durante la Edad Media, y no tan Media… pero resulta que el alegre Felipe y la bellísima Kristina ni fueron felices ni comieron perdices, al menos que se sepa.

Para empezar no es que tuviera mucha vista el infante a la hora de

escoger el palacio en que viviría junto a su joven esposa, que no dejaba

de ser una muchacha noruega acostumbrada a ver llover casi todos los

días de su vida.

Sin miramiento alguno, se instalaron en las

inmediaciones de la llamada “abadía”, una zona comprendida entre las

puertas de la Barqueta y de San Juan donde habían construido sus

palacios los príncipes abadíes durante la época de Almutamid.

Pero

había un inconveniente… los días calurosos apenas se podía vivir allí por el insoportable hedor que desprendía una insalubre ciénaga

cercana conocida como Laguna de la Feria, un brazo desecado del Río que

aún debería esperar varios siglos para ser transformado por el conde de

Barajas en la Alameda de Hércules.

|

| Vista de la Alameda hacia 1647 Colección de AM Huntington |

Para colmo, al calor y la humedad se unían las prolongadas ausencias don Felipe, que ponía más empeño en la caza del oso o criar caballos que en acompañar a Kristina en su nueva vida.

Era cuestión de tiempo que su ánimo comenzara a medrar: estaba en una

ciudad extraña con un clima hostil para una princesa nórdica

prácticamente enjaluada en un palacete musulmán, silencioso, vacío,

callado... todo era tan distinto…

Y llegó la melancolía…

|

| Fiordo Sognefjord Imagen: Fiordos Noruegos |

Lejos, lejísimos, quedaban sus bosques, sus fiordos, sus lagos, su Noruega de la infancia.

Sevilla era el polo opuesto, no por ello menos bella, pero tan distinta...

Y la melancolía avanzaba...

Sevilla era el polo opuesto, no por ello menos bella, pero tan distinta...

Y la melancolía avanzaba...

|

| Fiordo Romsdalsfjord Imagen: Fiordos Noruegos |

Con la única compañía de sus damas de confianza, Kristina paseaba por la ribera de un Río ancho y caudaloso, tan diferente a los estrechos acantilados de su tierra.

Caminaba entre callejuelas estrechas y sinuosas cerradas por altas murallas que nada tenían que ver con las sencillas aldeas noruegas.

Pero sobre todo hacía calor, mucho calor, un calor insoportable; tanto como nunca hubiera podido imaginar, ni siquiera en las regiones más meridionales del reino de su padre.

Los veranos sevillanos eran asfixiantes, demoledores para su ya frágil estado de ánimo: noches en vela, días enteros encerrada, temperaturas inaguantables, una atmósfera irrespirable para una muchacha acostumbrada a un clima húmedo y frío…

No es de extrañar por tanto que un buen puñado de enfermedades y dolores varios pasaran a hacer compañía a la soledad, terrible soledad, y por supuesto a la melancolía.

Caminaba entre callejuelas estrechas y sinuosas cerradas por altas murallas que nada tenían que ver con las sencillas aldeas noruegas.

Pero sobre todo hacía calor, mucho calor, un calor insoportable; tanto como nunca hubiera podido imaginar, ni siquiera en las regiones más meridionales del reino de su padre.

Los veranos sevillanos eran asfixiantes, demoledores para su ya frágil estado de ánimo: noches en vela, días enteros encerrada, temperaturas inaguantables, una atmósfera irrespirable para una muchacha acostumbrada a un clima húmedo y frío…

No es de extrañar por tanto que un buen puñado de enfermedades y dolores varios pasaran a hacer compañía a la soledad, terrible soledad, y por supuesto a la melancolía.

|

| Aurora Boreal en Noruega Imagen: Naturpixel |

Hasta que un día los ojos azules de Kristina, la

bellísima Kristina, se cerraron para siempre.

Fue en 1262, tan sólo 4 años después de haber llegado a Sevilla.

Algunas fuentes dicen que pudo llevársela una meningitis, según otras un resfriado mal curado... en realidad daba igual cual fuera la causa: todo el mundo sabía que la princesa había muerto de tristeza.

Fue en 1262, tan sólo 4 años después de haber llegado a Sevilla.

Algunas fuentes dicen que pudo llevársela una meningitis, según otras un resfriado mal curado... en realidad daba igual cual fuera la causa: todo el mundo sabía que la princesa había muerto de tristeza.

Poco tiempo después una comitiva sombría y silenciosa abandonaba la ciudad.

En

uno de los carros iba un misterioso féretro, bastante sencillo,

seguramente provisional, sin adornos ni detalles externos que hicieran sospechar la carga que llevaba en su interior: el cadáver de Kristina.

Y

es que don Felipe, cuando ya no había nada que hacer, cuando la vida de

su esposa se había apagado definitivamente, quiso enmendar su abandono,

tener un último gesto hacia la hermosa mujer que lo había elegido como

esposo, a la que había poco menos que desatendido, y la llevaba lejos,

muy lejos, de Sevilla.

Así hoy, siete

siglos y medio después, en la villa de Covarrubias, acunada por el

murmullo del río Arlanza y la brisa que llega de los cercanos bosques,

una escultura de bronce se levanta junto a la Colegiata de San Cosme y

San Damián.

Representa a una muchacha de rostro delicado y esbelta con un larga cabellera que se derrama por sus hombros: Kristina, la princesa que murió de tristeza en Sevilla.

Sus restos descansan muy cerca, en un sepulcro labrado en piedra por orden de don Felipe, que de esta forma quiso honrarla aunque fuera de forma póstuma.

Bien es cierto que no está entre sus fiordos, campos y montañas infantiles, pero al menos la localidad rachela es bastante más parecida a su añorada Noruega que esa jaula dorada a orillas del Guadalquivir donde, según cuentan, la bella Kristina nunca llegó a ser feliz.

Representa a una muchacha de rostro delicado y esbelta con un larga cabellera que se derrama por sus hombros: Kristina, la princesa que murió de tristeza en Sevilla.

Sus restos descansan muy cerca, en un sepulcro labrado en piedra por orden de don Felipe, que de esta forma quiso honrarla aunque fuera de forma póstuma.

Bien es cierto que no está entre sus fiordos, campos y montañas infantiles, pero al menos la localidad rachela es bastante más parecida a su añorada Noruega que esa jaula dorada a orillas del Guadalquivir donde, según cuentan, la bella Kristina nunca llegó a ser feliz.

|

| Estatua de Kristina de Noruega en Covarrubias Imagen: Wikipedia |

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Comentarios: